Excelの関数IFSは、複数の条件を同時に評価し、条件に応じて異なる値を返すことができる非常に便利な関数です。この記事では、IFS関数の基本的な使い方から、より複雑な条件の設定方法まで、わかりやすく解説します。IFS関数を活用することで、データの分析や加工が効率化されるだけでなく、シートの見やすさも向上させることができます。また、実際の業務での応用例も紹介し、IFS関数の威力を体感できるようにします。本記事を通じて、Excelでのデータ処理の可能性を広げ、仕事の効率化に繋げてください。

Excelの関数IFSの使い方|複数の条件に応じて値を返す

Excelの関数IFSは、複数の条件に応じて異なる値を返すことができる非常に便利な関数です。この関数を活用することで、複雑な条件式をシンプルな形で表現することが可能になります。

IFS関数の基本構文

IFS関数の基本構文は以下の通りです。 IFS(条件1, 値1, [条件2, 値2], …) 各条件を順に評価し、最初にTRUEとなった条件に対応する値を返します。

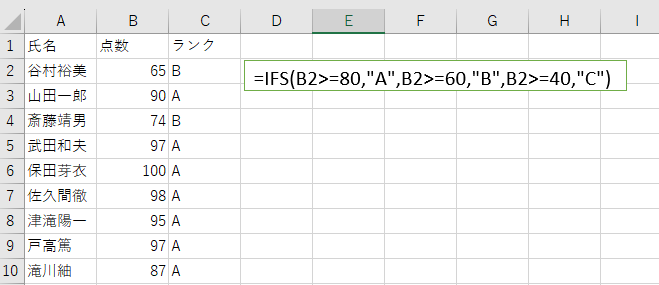

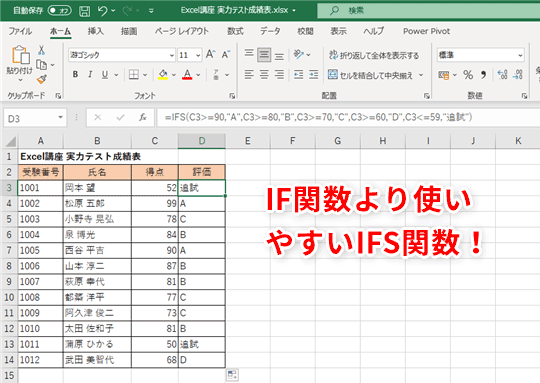

IFS関数の使用例

たとえば、点数に応じて成績を返す場合、以下のようなIFS関数を使用します。

| 点数 | 成績 |

|---|---|

| 90以上 | A |

| 80以上90未満 | B |

| 70以上80未満 | C |

| 70未満 | D |

この場合のIFS関数は以下のようになります。 =IFS(A1>=90, A, A1>=80, B, A1>=70, C, A1<70, D)

複数の条件を組み合わせる

IFS関数では、ANDやOR関数を使用して複数の条件を組み合わせることができます。 たとえば、点数が80以上かつ出席率が90%以上の場合に「合格」と表示したい場合は、以下のように記述します。 =IFS(AND(A1>=80, B1>=0.9), 合格, TRUE, 不合格)

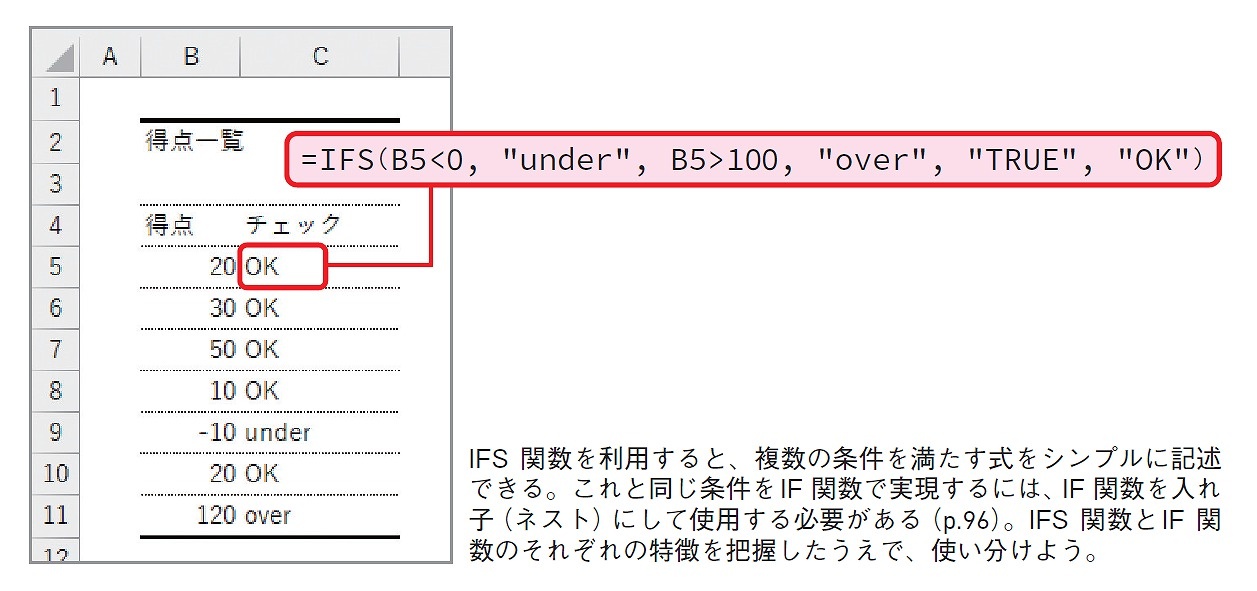

IFS関数のエラー処理

条件がどれも満たされない場合、IFS関数はエラー値N/Aを返します。このエラーを回避するためには、最後の条件にTRUEを指定し、どの条件にも当てはまらない場合の値を返すようにします。

IFS関数とVLOOKUP関数の違い

VLOOKUP関数は、指定した範囲内の値を検索して対応する値を返す関数です。一方、IFS関数は複数の条件式を指定し、条件を満たす値を返す関数です。 VLOOKUP関数は検索対象のデータがテーブル上に存在する必要がありますが、IFS関数は条件を直接式で指定するため、より柔軟な条件判断が可能です。 以上が、Excelの関数IFSを使い方についての解説です。IFS関数を上手に活用することで、Excelでのデータ分析や条件付きの値の返しなど、より効率的な作業が可能になります。

ExcelのIFS関数で複数の条件をテストできるのはいくつまでですか?

ExcelのIFS関数で複数の条件をテストできるのは最大で127個までです。

IFS関数の基本構文

IFS関数は、複数の条件をテストし、最初にTRUEと評価された条件に対応する値を返す関数です。基本構文は以下の通りです。

- =IFS(条件1, 値1, [条件2, 値2], …)

- 条件: TRUEまたはFALSEを返す式を指定します。

- 値: 対応する条件がTRUEの場合に返す値を指定します。

IFS関数の条件の最大数

ExcelのIFS関数で一度に指定できる条件の最大数は127個です。これは、従来のIF関数を複数ネストさせる方法よりも多くの条件を扱えるという利点があります。

- 条件と値はセットで指定する必要があります。

- 条件がTRUEと評価されるまで、順番に評価されます。

- 最後の条件がFALSEの場合、エラー値N/Aが返されます。

IFS関数の使用上の注意点

IFS関数を使用する際には、以下の点に注意してください。

- 条件がTRUEとなる場合があり得ない場合は、対応する値が返されません。

- 条件の数と値の数が一致していない場合は、エラー値VALUE!が返されます。

- 条件がTRUEとなる場合の値が指定されていない場合、エラー値N/Aが返されます。

ExcelのIF関数で複数条件に対応する方法は?

ExcelのIF関数で複数の条件に対応する方法は、ネストされたIF関数を使用することです。IF関数を繰り返し使用して、複数の条件を評価し、各条件に対応する結果を返すことができます。

1. ネストされたIF関数の構文

ネストされたIF関数は、次のような構文で使用します。

- IF(条件1, 結果1, IF(条件2, 結果2, IF(条件3, 結果3, …)))

- 条件がtrueの場合、対応する結果が返されます。

- すべての条件がfalseの場合、最後のIF関数の結果が返されます。

2. 複数条件でのIF関数の使用例

たとえば、学生の成績により、優、良、可、不可の評価をつける場合、次のようにネストされたIF関数を使用できます。

- IF(B2>=90, 優, IF(B2>=80, 良, IF(B2>=60, 可, 不可)))

- B2が90以上の場合は優、80以上90未満の場合は良、60以上80未満の場合は可、60未満の場合は不可が返されます。

- 条件を追加するたびに、IF関数を入れ子にすることで、より複雑な条件分岐が可能になります。

3. IF関数とAND/OR関数の組み合わせ

IF関数とAND/OR関数を組み合わせて使用することで、より複雑な条件を評価することができます。

- IF(AND(条件1, 条件2), 結果1, 結果2)

- IF(OR(条件1, 条件2), 結果1, 結果2)

- AND関数は、すべての条件がtrueの場合にtrueを返します。OR関数は、いずれかの条件がtrueの場合にtrueを返します。

IFS関数にIF関数を入れたいのですが?

IFS関数とIF関数の違い

IFS関数とIF関数の主な違いは、条件と結果のペアの数にあります。IF関数は1つの条件と結果のペアしか持てないのに対し、IFS関数は複数の条件と結果のペアを一度に処理できます。

- IF関数:条件がTRUEの場合とFALSEの場合の2つの結果のみを返すことができる。

- IFS関数:複数の条件を指定し、最初にTRUEとなった条件に対応する結果を返す。

- どちらも論理テストに基づいて結果を返すという点では共通していますが、IFS関数はより複雑な条件判定が可能です。

IFS関数にIF関数を入れる方法

IFS関数内でIF関数を使用することで、より複雑な条件判定を実行することができます。以下に、IFS関数にIF関数を入れる方法を示します。

- IFS関数の構文:=IFS(条件1, 結果1, [条件2, 結果2], …)

- IF関数を条件や結果の一部として使用することができます。例えば、IFS(条件1, IF(条件2, 結果2, 結果3), …)というようにIF関数をネストすることができます。

- ただし、関数が複雑になりすぎる場合は、CHOOSE関数やVLOOKUP関数など、他の関数を使用してシンプルにまとめることも検討してください。

IFS関数とIF関数の組み合わせの注意点

IFS関数とIF関数を組み合わせて使用する際には、いくつかの注意点があります。

- 関数がネストされると複雑になりがちなので、式の可読性に注意してください。

- 条件が多すぎる場合は、計算エラーが発生することがあります。適切な関数を選択し、式を簡潔に保つことが重要です。

- 関数の引数は正確に入力し、括弧の対応にも気を付けてください。括弧が閉じていない場合、エラーが発生します。

複数の条件をIF関数で入れたいのですが、上限はいくつですか?

IF関数の複数条件における上限

Microsoft ExcelのIF関数で複数の条件を設定する場合、上限は64個です。これは、Excel 2007以降のバージョンでサポートされています。ただし、条件が増えるほど処理速度が遅くなることがありますので、効率的な式の構築が重要です。

- IF関数の基本構文: IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)

- 複数条件のIF関数: IF(条件1, 真の場合の値1, IF(条件2, 真の場合の値2, 偽の場合の値))

- 条件の最大数: Excel 2007以降では、最大で64個の条件を設定できます。

複数条件のIF関数の記述方法

複数条件のIF関数を記述する際には、入れ子構造を使用します。条件が真の場合にさらに条件を設定し、全ての条件を満たす場合に特定の値を返すようにします。ただし、入れ子が深くなるほど可読性が低下するため、適切な構造が重要です。

- 入れ子構造: IF関数を繰り返し使用して条件を設定する。

- 読みやすい式: 改行やインデントを用いて、式の可読性を向上させる。

- 効率的な条件設定: 条件の順序や組み合わせを最適化して、処理速度を向上させる。

複数条件のIF関数の代替手段

複数の条件を扱う場合、IF関数だけでなく、他の関数や機能を利用することもできます。複数の条件を効率的に扱うことができる関数として、AND関数、OR関数、SUMIFS関数などがあります。これらを組み合わせて使用すると、複雑な条件にも対応できます。

- AND関数・OR関数: 複数の条件を組み合わせて判断する際に使用する。

- SUMIFS関数: 複数の条件に基づいて合計を計算する関数。

- チョイス関数: 複数の条件から特定の値を選択する場合に使用する。

よくある質問

IFS関数とは何ですか?

IFS関数は、Excelで使用できる論理関数の一つで、複数の条件を指定して、その条件に応じて異なる値を返すことができます。従来のIF関数は一度に一つの条件しか指定できませんでしたが、IFS関数を使えば複数の条件を一度に指定できるため、より複雑な条件判定が簡潔に表現できます。

IFS関数の書き方を教えてください。

IFS関数の基本的な書き方は以下の通りです。

=IFS(条件1, 値1, [条件2, 値2], …)

条件と値のペアを Shotgun 形式で記述し、最初に条件が真となったときの値を返します。複数の条件を指定する場合、条件1から順番に評価されます。どの条件にも一致しない場合はエラー値 N/Aが返ります。

IFS関数とIF関数の違いは何ですか?

IF関数は一度に一つの条件しか指定できず、複数の条件を判定するためにはIF関数を入れ子にする必要がありました。一方、IFS関数は複数の条件を一度に指定できるため、式が簡潔になります。また、IFS関数は条件が真の場合の値しか指定できないため、条件が偽の場合の処理は書けません。その点、IF関数は条件が偽の場合の値も指定できるので、使い分けが重要です。

IFS関数を使った具体的な例を挙げてください。

たとえば、数字が1ならば「優」、2ならば「良」、3ならば「可」というような評価を返す式は、IFS関数を使って以下のように書けます。

=IFS(A1=1, 優, A1=2, 良, A1=3, 可)

この式は、セルA1の値が1なら「優」、2なら「良」、3なら「可」を返します。なお、このような評価は、SWITCH関数やVLOOKUP関数でも実現できますが、IFS関数のほうが直感的に記述できる場合があります。

私は、生産性向上に情熱を持つデータ分析とオフィスツール教育の専門家です。20年以上にわたり、データ分析者としてテクノロジー企業で働き、企業や個人向けのExcel講師としても活動してきました。

2024年、これまでの知識と経験を共有するために、日本語でExcelガイドを提供するウェブサイト**「dataka.one」**を立ち上げました。複雑な概念を分かりやすく解説し、プロフェッショナルや学生が効率的にExcelスキルを習得できるようサポートすることが私の使命です。